Leider konnte ich dieses Jahr doch nicht zum International Journalism Festival nach Perugia fahren (2024 war ich vier Tage lang dort!) Aber heute konnte ich immerhin ein bisschen was davon im Livestream verfolgen.

When removing bylines isn’t enough: how can journalists safely investigate tech in 2025?

In dieser Diskussionsrunde haben Karen Hao, die schon seit Jahren zu OpenAI arbeitet, ‚Fisayo Soyombo, der in Nigeria mit seinem Investigativ-Startup auch mit staatlicher Überwachung zu kämpfen hat und Carlos Gaio, der mit seiner Organisation Media Defense rechtlichen Support für Journalist_innen bietet, über Vorsichtsmaßnahmen beim Recherchieren gesprochen. Denn, wie Moderatorin Alexandra Buccianti zu Beginn erklärte, formt Technologie heute nicht nur die Infrastruktur des Journalismus, sondern bedroht diesen auch immer häufiger. Einige der vorgeschlagenenen Maßnahmen:

- Das eigene Handy während heikler Recherchen an einem unverfänglichen Ort lassen, um Tracking zu verhindern.

- Persönliche Online-Profile löschen und auch nahestehende Menschen dazu auffordern, im Blick zu behalten, was sie öffentliches posten.

- Als Freelancerin eine Firma (LLC) gründen und selbst Factchecker bezahlen, um bei Klagen von Techkonzernen besser abgesichert zu sein.

- Und: Zusammenarbeiten!

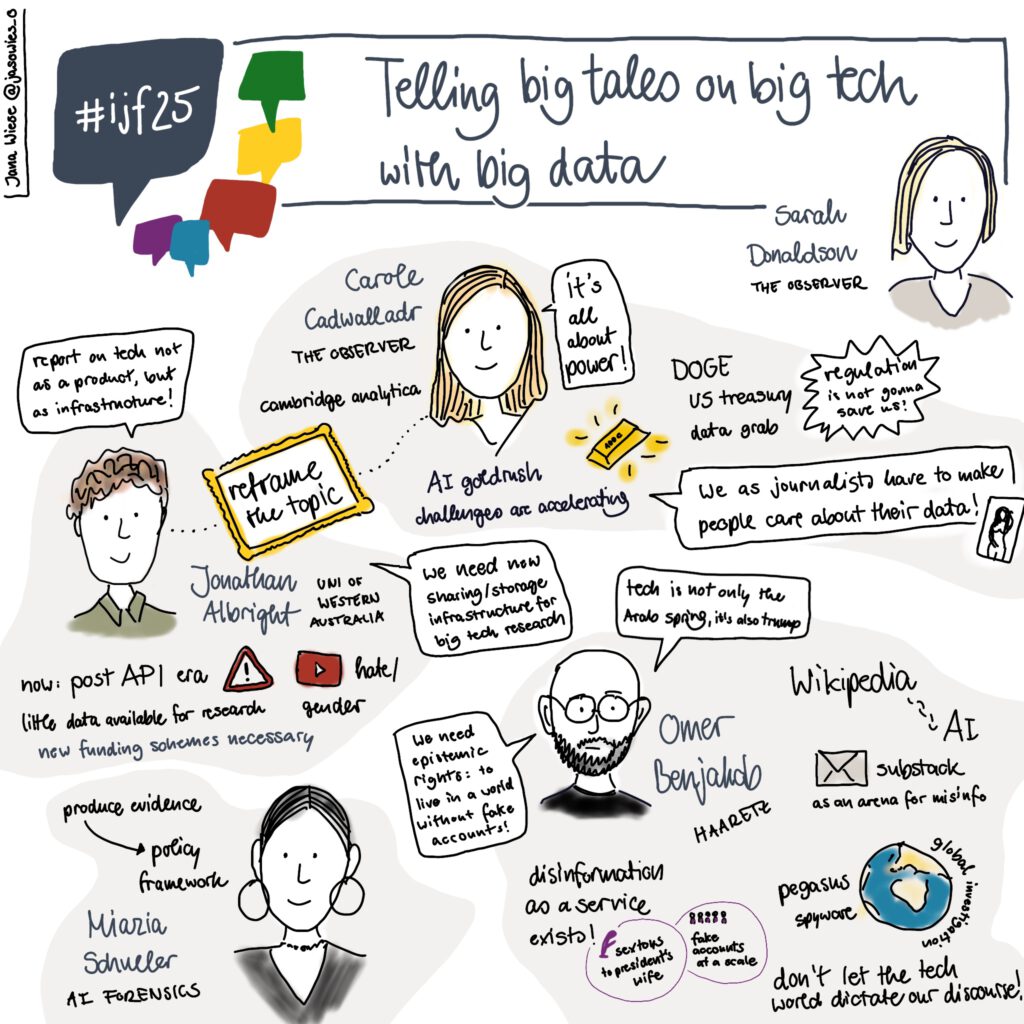

Telling big tales on big tech with big data

Direkt im Anschluss gings mit einem ähnlichen Thema weiter – wäre ich in Perugia gewesen, hätte ich das Panel Telling big tales on big tech with big data wegen langer Schlangen vor dem Saal vermutlich eh auch im Stream schauen müssen.

Jonathan Albright von der University of Western Australia sprach von einer „Post API era“, weil Plattformen (big tech) quasi keine Daten mehr zur Verfügung stellen. Die Forschung steht dadurch vor einem Problem, denn mit gescrapten Daten gibt es teils ethische Schwierigkeiten. Er fordert, tech als Thema neu zu framen. Es handelt sich nicht um einzelne Produkte, sondern ganze Infrastrukturen mit viel Macht.

Carole Cadwalladr hatte 2018 den Cambridge-Analytica-Skandal aufgedeckt, sie ist der festen Überzeugung, dass Journalist_innen die Allgemeinheit dazu bringen müssen, sich Gedanken um ihre Daten zu machen – jetzt mehr als je zu vor. Denn wenn autoritäre Regime mit AI-Unternehmen zusammenarbeiten könne uns auch Regulierung nicht mehr viel helfen.

Miazia Schüler arbeitet bei AI Forensics mit neuen Methoden daran, Diskriminierungen durch big tech aufzudecken und dadurch eine Grundlage für neue policies zu schaffen.

Omer Benjakob berichtete von seinen Recherchen zu Wikipedia/AI, Substack als Misinformations-Arena und „Disinformation as a Service“. Angebote in diesem zwielichtigen Bereich reichten von Sextoy-Paketen mit belastenden DMs an die Ehefrau eines Präsidenten bis hin zu tausenden Fake-Accounts, die den Online-Diskurs beeinflussen können. Seinen Schlusssatz halte ich für sehr wichtig: „Don’t let the tech world dictate our discourse!“

Power and control: how media and tech counter authoritarianism

Bei diesem Talk mit Jakub Parusinski, Galina Timchenko, Udbhav Tiwari und Anni Zhang, moderiert von Penelope Winterhager habe ich nicht mehr mitgekritzelt. Ein paar Gedanken möchte ich aber zumindest in Text festhalten.

Jakub Parusinski arbeitet viel im Bereich der Medienproduktentwicklung. Zehn bis 20 Prozent aller Ausgaben neuer Medienunternehmen gehen heute für Technologie (Software-Services) drauf. Das Geld einfach zu sparen, sei aber auch keine gute Idee: Da würde nur die Arbeitszeit der Journalist_innen verschwendet, denn die Distribution wäre weit weniger effektiv.

Annie Zhang vom Matters Lab hat über Zensur in China gesprochen. Der Staat dort sei sehr gut in diesem „Business“ und hat in der Pandemie quasi alle auf irgendwelche Plattformen gezwungen – nichtmal ein Busticket war mehr analog zu kaufen. D.h. Plattformen sind beiweitem nicht mehr die „Application Layer“, sondern die grundlegende Infrastruktur des Lebens in China. Sie schlug zwei Strategien vor, um Autoritarismus zu begegnen.

Erstens: Zensur so teuer und ineffizient wie möglich machen. Das geht zum Beispiel durch die „Verschlüsselung“ von Nachrichten. Damit nicht unbedingt High-Tech Interventionen gemeint, sondern kreative Ausdrucksweisen, Slang oder Memes. Wenn es eine Nachricht dadurch schnell an die Öffentlichkeit schafft, bevor die Zensur zuschlägt, habe man einen kleinen Sieg errungen.

Zweitens: Unsichtbar werden. Das geht mit einer technischen Parallelinfrastruktur – VPN, verschlüsselten Messengern, anonymen Bezahlsystemen – oder einfach offline.

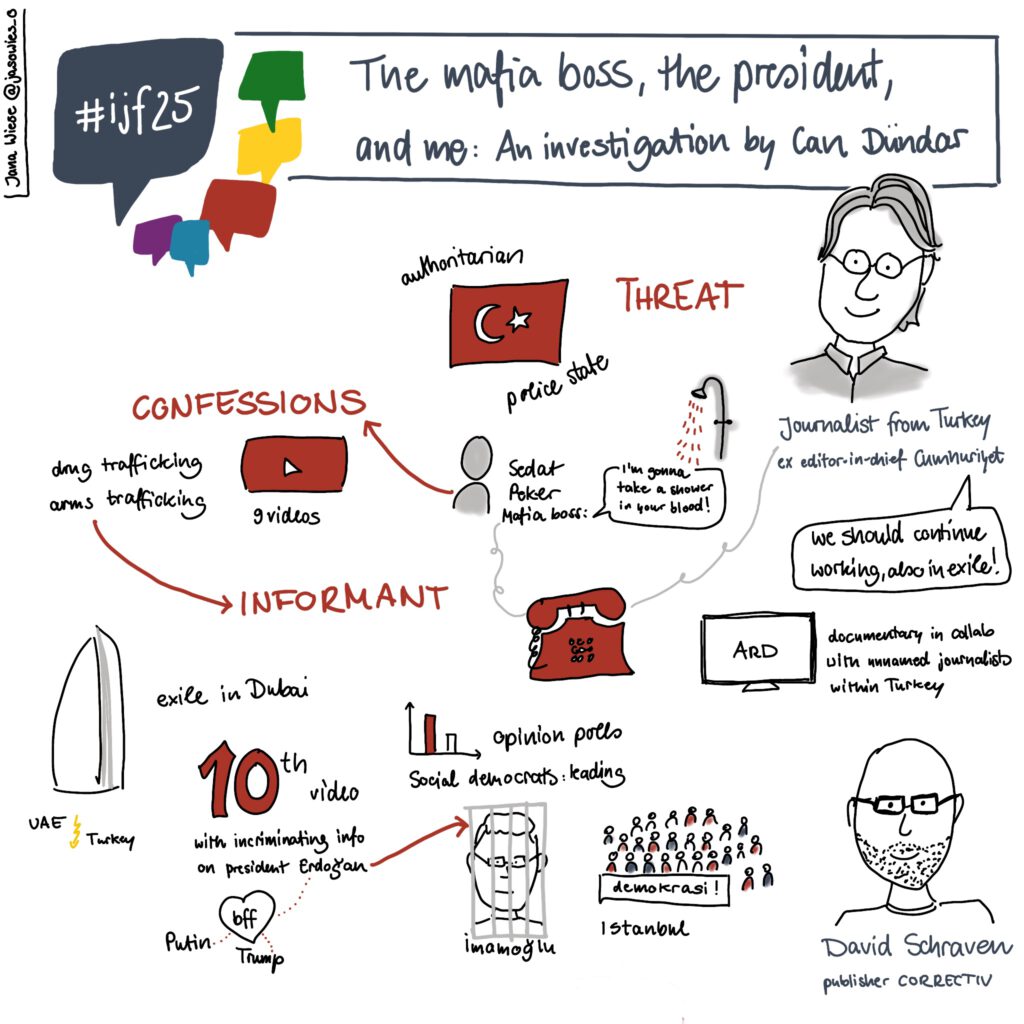

The mafia boss, the president and me

Auf Empfehlung von Journalistin Franziska Schwarz (die vor Ort in Perugia ist) habe ich ein Gespräch zwischen Correctiv-Herausgeber David Schraven und dem türkischen Journalisten Can Dündar, der in Deutschland im Exil lebt, nachgeschaut. Der Ex-Chefredakteur der türkischen Tageszeitung Cumhuriyet hat über seinen Dokumentarfilm „Der Mafiaboss, Präsident Erdogan und ich“, der letztes Frühjahr in der ARD ausgestrahlt wurde, erzählt. Die Geschichte, dass ihn Mafiaboss Sedat Peker erst so bedrohte, dass er ins Ausland floh, schließlich aber zu seinem Informaten wurde, der belastende Informationen über das türkische Regime hatte, klingt unglaublich, filmreif, und ziemlich gefährlich für die Beteiligten!